NEWS

レスポンシブWebデザインの基本から成功事例まで徹底解説【2025年版】

- 作成日:

- 更新日:

この記事でわかること

目次

レスポンシブWebデザインとは

レスポンシブWebデザインの基本概念

レスポンシブWebデザインは、利用するデバイスに応じてWebサイトのレイアウトを自動的に調整する手法です。PC、タブレット、スマートフォンといった異なる画面サイズでも快適に閲覧できる点が大きな魅力です。基本的な考え方は「フレキシブルなグリッドシステム」と「メディアクエリ」の組み合わせにあります。フレキシブルなグリッドシステムを導入することで、コンテンツを比率で分割し、画面幅に合わせて柔軟に配置を変えられます。さらにメディアクエリを使えば、CSSのスタイルを条件ごとに切り替えることができ、文字サイズや画像の大きさも最適化できます。これによりユーザー体験が向上し、訪問者は必要な情報をスムーズに得られるようになります。初心者がWebデザインを学ぶ際も、レスポンシブデザインは基礎として押さえておきたいポイントです。全体的な使いやすさを高めるためにも、まずはこの基本を理解することが重要です。

レスポンシブデザインの必要性

レスポンシブデザインが重要とされる背景には、モバイルユーザーの増加があります。近年では、スマートフォンからのアクセスが全体の過半数を占めるケースも多く、どの画面サイズでも快適に閲覧できる環境が求められています。そのため、Webサイトを最適な形で提供するにはレスポンシブ対応が不可欠です。加えて、検索エンジンはモバイルフレンドリーなサイトを優遇するため、SEO対策としても大きな意味を持ちます。特にGoogleはレスポンシブを推奨しており、UX向上とSEOの両立につながるのが特徴です。また、異なるデバイスで一貫したデザインを維持できれば、ブランドの信頼性も高まり、リピート率の改善にも関連します。複雑なデバイス環境に対応するためにも、最小限の工数で効率よく管理できるレスポンシブデザインは、現代のWeb制作に欠かせない要素といえるでしょう。

レスポンシブWebデザインのメリット

ユーザーの利便性向上

レスポンシブWebデザインを導入する最大のメリットは、デバイスに最適化された表示によってユーザーの利便性が大きく改善されることです。現在ではスマートフォンやタブレットからのアクセスが増えており、見やすく操作しやすいサイトであるかどうかが、サービスの利用頻度に直結します。ボタンやリンクもサイズが自動調整されるため、誤タップを防ぎ、快適に使える点も魅力です。さらに、1つのホームページを幅広い端末で活用できるため、複数サイトを作成するコストを削減できる点も企業にとって大きなメリットといえます。結果として、ユーザーの満足度が向上し、リピーターの増加やサービス利用の拡大にもつながります。使いやすく改善されたサイト体験は、ブランド価値を高める基盤にもなります。

Google評価の向上

レスポンシブWebデザインは、Googleが推奨するモバイルフレンドリーな設計方法であり、SEO対策に直結する強力な手法です。モバイルユーザーが増加している現在、検索結果においてレスポンシブ対応サイトは優位に立ちやすく、評価の向上につながります。特にGoogleはユーザー体験を重視しており、画面サイズに応じた快適な閲覧を提供できるサイトを高く評価する傾向にあります。これにより検索順位の改善や流入数の獲得が期待でき、他の非対応サイトとの比較でも効果が大きいといえるでしょう。また、エンゲージメントが高まれば直帰率の低下や滞在時間の増加にもつながり、総合的に信頼性の高いサイトとして位置づけられます。導入を検討する際は、SEOだけでなくユーザー満足度やブランドの信頼強化といった広い観点からもおすすめできる方法です。さらに、facebookなどの外部流入との相性も良く、集客効果を底上げできる点も魅力です。

Webサイト管理のしやすさ

レスポンシブWebデザインを導入する大きなメリットの一つは、Webサイトの管理が格段に簡単になることです。従来はPC用とスマートフォン用に別々のホームページを制作・運営するケースが多く、担当者にとって更新作業が煩雑でした。しかし、レスポンシブ対応なら一つのURLとデータで全てのデバイスに対応できるため、作業の効率化が可能です。特にWordPressなどのCMSを活用すれば、システム管理も統一でき、修正や追加も手軽に行えます。その結果、運営コストの削減にもつながり、無料コンテンツやキャンペーンの更新も気軽に実施できるでしょう。さらに、同じデザインと情報を提供することで、ユーザーはどの端末からも一貫したWeb体験を得られます。ホームページ制作において管理負担を減らしたい場合、レスポンシブは運営者にとっておすすめの選択肢です。

レスポンシブWebデザインのデメリット

表示速度の低下

レスポンシブWebデザインには多くのメリットがある一方で、表示速度が遅くなるというデメリットも存在します。異なるデバイスに対応するために画像やCSS、JavaScriptといった要素が追加され、容量が増えやすくなるためです。ページの表示が遅くなると、ユーザーが離脱しやすくなり、最終的にはコンバージョン率の低下にもつながりかねません。これを防ぐためには、まず画像の最適化を行い、必要以上に大きなファイルを使わないことが大切です。さらに、CSSやJavaScriptを最小化して無駄なコードを削減すれば、表示速度を改善できます。加えて、サーバーの性能を見直すことで全体的なレスポンスを高められる点も見逃せません。ページが崩れにくく、快適に閲覧できる環境を整えることは、ユーザー体験の質を維持するうえで非常に重要です。

知識の必要性

レスポンシブWebデザインを正しく実装するためには、一定の知識やノウハウが必須です。理由としては、複数のデバイスに対応するためにデザインとコーディングの両方を理解する必要があるからです。例えば、最新のCSSやJavaScriptの技術を学ぶことで、動きのある表現や柔軟なレイアウトを実現できます。ただし、新しいスキルを習得するには時間がかかるため、担当者にとっては負担になることもあります。そこで、少なくとも基礎的な資料を活用しながら知識を積み重ねていくことが役立ちます。さらに、業界のトレンドを把握しておくことも重要で、最新のデザイン傾向を取り入れることでユーザーに魅力的なWebサイトを提供できます。レスポンシブ対応は便利である一方、学習や実装に手間がかかる点を理解した上で進めることが成功のポイントといえるでしょう。

レスポンシブWebデザインの種類

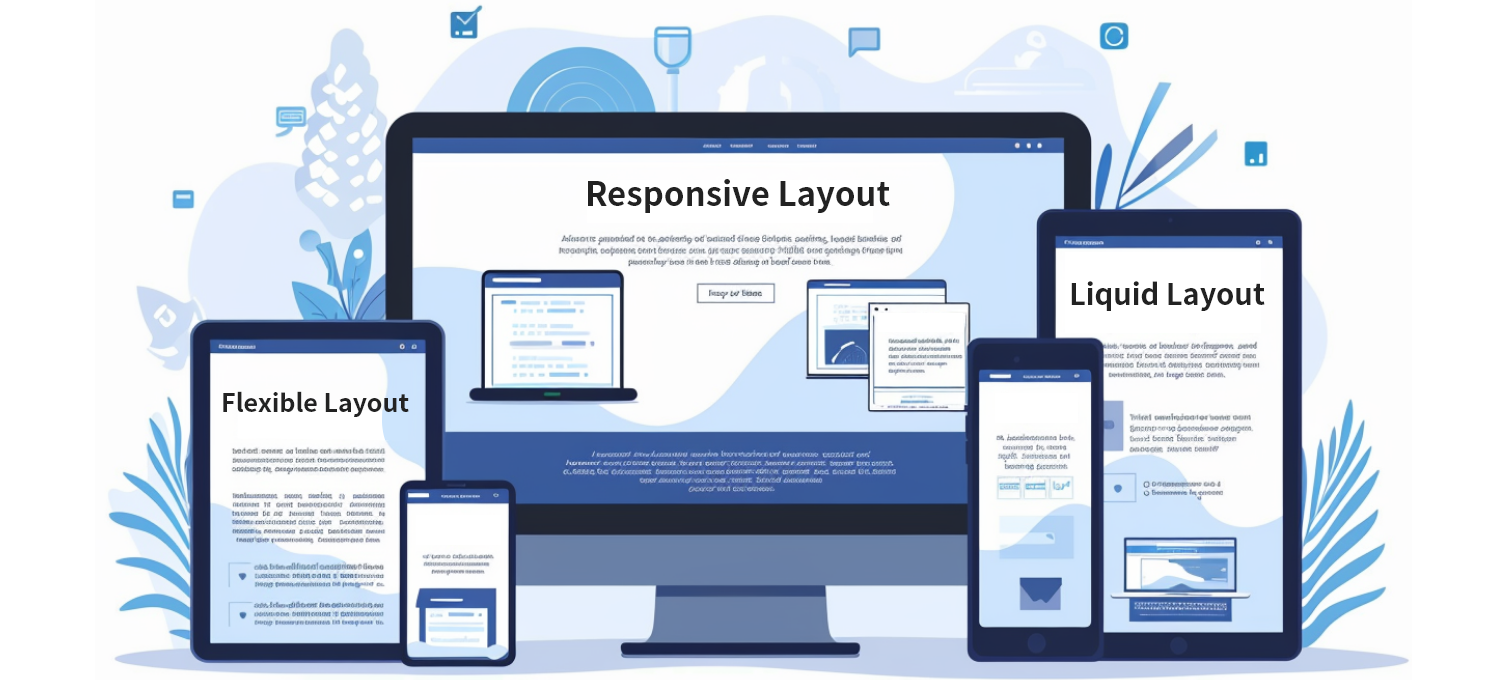

リキッドレイアウト

リキッドレイアウトは、レスポンシブWebデザインの代表的な種類の一つであり、画面幅に応じて要素のサイズが自動的に変わる仕組みです。具体的には、パーセンテージで幅を設定し、ブラウザのサイズに合わせてレイアウト全体を柔軟に変える構成を取ります。そのため、PC・タブレット・スマートフォンといった多様な環境でも読み込み後に見やすい表示が可能です。メリットは、どのデバイスでも適切に表示できる点であり、ユーザー体験の向上につながります。一方で、画面幅が極端に狭い場合には要素の配置が崩れるリスクがあり、制限を設けたり補助的なデザインを導入することが推奨されます。リキッドレイアウトを使用する際は、シンプルな情報サイトからブログ、企業のtopページまで幅広く活用できるのが特徴です。SEO順位の改善にも寄与しやすいため、導入を検討する際にはメリットとデメリットを正しく理解することが重要です。

フレキシブルレイアウト

フレキシブルレイアウトは、レスポンシブレイアウトの中でも特に汎用性が高い方法で、画面の幅に応じて要素のサイズを自動調整できる仕組みです。概要としては、CSSのflexboxやグリッドを活用し、複数の要素がスムーズにリサイズされるように設定します。例えば、PCでは横並びの一覧が表示され、タブレットやスマートフォンでは縦方向に並び変わるといった構造の変化が可能です。テンプレートを用意しておけば、異なるデバイスへの対応が容易になり、利用者にとっても読みやすいレイアウトが実現します。ただし、特定の画面幅では意図せず要素が崩れる場合があるため、ファイルごとの検証や目次の見え方などを確認することが必要です。シェアを意識したホームページやブログでも役立ち、柔軟性の高いフレキシブルレイアウトは、モダンなWebデザインに欠かせないアプローチといえるでしょう。

グリッドレイアウト

グリッドレイアウトは、行と列を使ってコンテンツを整理するレスポンシブWebデザインの代表的な構築方法です。画面幅に合わせて割合を指定できるため、要素が整然と並び、視覚的にフレンドリーな印象を与えます。通常は縦と横のマス目を基準に配置を決めるため、複雑な情報を扱う場合でもスムーズに整理できるのが特徴です。例えば、ニュースサイトでは多数の記事を見出しごとに整列させ、ユーザーがそれぞれの情報にすぐアクセスできるようにしています。また、ポートフォリオサイトでは3つの作品を横並びにするなど、レイアウトの選択肢が広がります。こうした仕組みにより、情報量が多いサイトでもユーザーが迷わず目的のコンテンツを探しやすくなるのです。グリッドレイアウトはデザインの一貫性を高めると同時に、視認性や操作性を向上させる効果が期待できます。

レスポンシブWebデザインの実装方法

metaviewportタグの追加

レスポンシブWebデザインを実装するうえで最初に行うべき内容が、metaviewportタグの設定です。HTMLの<head>内に<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>を追加することで、デバイスごとの画面サイズに合わせて表示が調整されます。これにより、スマートフォンからタブレット、PCまで幅広い範囲で快適に閲覧できるのが大きなメリットです。特に初期スケールを1.0に指定することで、ユーザーがページを開いた際に自動でズームアウトされることを防ぎます。さらに、このviewport設定はSEOにも効果があり、検索エンジンがモバイルフレンドリーなサイトとして評価しやすくなります。実装方法はシンプルですが、レスポンシブ対応の基礎となる重要なステップです。サイト制作者は必ず導入し、デバイスごとの体験を最適化することが求められます。

CSSの実装

レスポンシブWebデザインにおけるCSSの実装は、デバイスごとの画面幅に応じた表示を実現するための重要な手順です。基本となるのがメディアクエリで、例えば@media screen and (max-width: 768px) { … }とコードを記述すれば、スマートフォンやタブレット用に適したスタイルを適用できます。さらに、flexboxやgridを活用すれば、要素の配置を柔軟に変えられ、html構造を保ちながら文字や画像を見やすく整理できます。特に画像は、cssでmax-width: 100%;を指定しておくことで、画面サイズに合わせて縮小され、レイアウトの崩れを防げます。また、特定の要素を非表示にしたり、snsシェアボタンの位置を調整するなど、利用シーンに応じた最適化も可能です。コーディングの存在を意識しつつ適切に実装することで、ユーザー体験の向上とSEO効果の両立を図れるのがCSS実装の大きなポイントです。

実装確認方法

レスポンシブWebデザインを実装した後は、正しく表示されているかを確認する方法が重要です。まず、ChromeやFirefoxといったブラウザのデベロッパーツールを活用すれば、デバイスモードを使って複数の画面サイズをシミュレーションできます。これにより、実際のスマートフォンやタブレットを用意しなくても、効率的に調整を行うことが可能です。ただし、最終的には実際の端末で表示を確認し、ユーザー体験に問題がないかを判断することも欠かせません。さらに、レスポンシブチェックサイトを利用すれば、外部環境での表示を簡単に確認でき、運用フェーズでの改善にも役立ちます。こうした方法を採用することで、実装後の不具合を早期に発見しやすくなり、成功するWebサイト制作を実現できます。実施段階から適切な確認を行うことが、安定した運用へとつながるポイントです。

レスポンシブWebデザインの最適ブレイクポイント

PCのブレイクポイント

レスポンシブWebデザインにおけるPCのブレイクポイントは、一般的に1024px以上が基準とされています。これは、多くのパソコン端末で快適に閲覧できるようにするための重要なポイントです。このサイズ以上では、広い画面を活かして複数カラムのレイアウトを導入したり、余白を適切に確保することで見やすさを高められます。また、大画面向けにナビゲーションメニューを横に配置するなど、操作性を考慮した設計が求められます。実装の際は、開発ツールを使って画面幅ごとの表示をチェックし、自動でレイアウトが切り替えられるかを確認すると安心です。問題が起きやすいのは画像の拡大や文字の折り返し部分であり、細かな調整を行うことでユーザー体験を最適化できます。PC向けデザインは単なる拡大版ではなく、情報量や利用シーンに合わせた工夫が必要なため、快適な閲覧を意識した構成を心がけましょう。

タブレットのブレイクポイント

タブレットのブレイクポイントは、一般的に768pxから1024pxの範囲が基準とされています。このサイズ帯では、縦向きと横向きの両方で表示が変わるため、それぞれの画面に最適化されたデザインを採用することが重要です。特に、タブレットはPCより小さい一方でスマートフォンよりも情報を多く表示できるため、レイアウトのバランスを工夫する必要があります。例えば、横向きでは2カラム構成、縦向きでは1カラム構成とするなど柔軟な調整が効果的です。また、操作の中心がタッチになるため、ボタンやリンクのサイズ、間隔を十分に確保し、誤操作を防ぐ設計を心がけましょう。

スマホのブレイクポイント

スマホのブレイクポイントは、一般的に320pxから768pxの範囲が基準とされています。このサイズは、モバイル端末の中でも特に利用者が多いスマートフォンに最適化された画面幅であり、2025年以降もWebデザインにおける重要なポイントです。デザインの特徴としては、複雑な装飾を避け、シンプルで直感的に操作できるレイアウトを採用することが求められます。例えば、screen幅が小さいスマホでは、1カラム構成に切り替えることで読みやすさを確保できます。また、フォントサイズや行間を調整してテキストを見やすくし、ユーザーがストレスなく情報を得られるように配慮することも大切です。さらに、モバイルファーストインデックスの時代においては、スマホ向けデザインが検索順位に直結するため、新しいSEO対策としても欠かせません。モバイル環境に合わせた工夫を行うことで、快適な閲覧体験を提供できるでしょう。

レスポンシブWebデザインの具体事例

メディアサイトの事例

メディアサイトにおけるレスポンシブWebデザインの成功事例では、視覚的な要素を重視しつつ、ユーザーが記事やコンテンツにすぐアクセスできる仕組みが整えられています。特に画像や動画は、デバイスごとに最適化されており、media属性やメディアクエリを活用して美しく表示されるように調整されています。また、コンテンツの優先順位を明確にすることで、情報が多いサイトでもユーザーは必要な記事にスムーズに到達できます。例えばトップページでは最新ニュースをまとめて表示し、詳細ページでは関連リンクを配置するなど、同じデータを効果的に整理する工夫が見られます。さらに、モバイルファーストのアプローチを採用することで、スマートフォンからの閲覧でも快適に操作でき、マーケティング効果の向上にもつながります。

ECサイトの事例

ECサイトの事例では、ユーザーが商品を探しやすくするために、シンプルで直感的なナビゲーションが採用されています。特にモバイル端末からの利用が増えているため、1つの画面で必要な情報へスムーズに移動できる設計がポイントです。また、商品画像は高解像度でありながら最適化され、サイト全体の読み込み速度を損なわない工夫がされています。購入プロセスにおいても、入力フォームを簡潔にまとめるなど、ストレスを感じさせない状態を維持することが重要です。実績のある企業や株式会社が導入している事例では、ユーザーのターゲットを明確にし、購買意欲を高める導線設計が成果につながっています。ECサイトにおけるレスポンシブデザインは、単なる見栄えの調整以上の価値を持ち、売上向上に直結する要素といえるでしょう。

ポータルサイトの事例

ポータルサイトの事例では、多数の情報を整理して提供することが最も重視されます。ページ構成を工夫し、カテゴリーごとにcontentを分けることで、ユーザーが必要な情報へ迅速にアクセスできるようになります。また、検索機能を強化することも不可欠で、検索エンジンの仕組みを応用することで自社サイト内でも精度の高い検索が可能です。特にインターネット利用者は多様な目的で訪問するため、直感的に操作できるインターフェースを用意することが信頼性の向上につながります。さらに、PCとスマートフォンのどちらからでも快適に閲覧できるように、レスポンシブデザインを採用することが有効です。具体的な事例としては、大手ポータルサイトがURLやリンクを最適化し、ユーザーの行動をスムーズに誘導しています。こうした取り組みは、参考になるだけでなく、自社サイトの改善にも役立つポイントといえるでしょう。

レスポンシブWebデザイン実装時のポイント

表示速度の工夫

レスポンシブWebデザインを導入する際、表示速度を意識した工夫は欠かせません。まず、画像のサイズを最適化することが大きく効果を発揮します。異なるデバイス向けに複数の解像度を用意し、max-widthを使って自動調整させる手法は代表的です。これにより、不要に大きな画像を読み込むことを避け、速度低下を防げます。さらに、CSSやJavaScriptファイルは圧縮して無駄を省き、2つ以上のファイルをまとめることで通信回数を減らすことも有効です。使用していないリソースを削除するだけでも、読み込み速度は改善されます。これらの技術を取り入れることは、単に表示を早めるだけでなく、ユーザー体験を向上させるという意味を持っています。多少の手間はかかりますが、検索エンジンの評価にもつながるため、パフォーマンス最適化は実装時に必ず意識すべきポイントといえるでしょう。

デバイスに応じた設計

レスポンシブWebデザインを成功させるには、デバイスに応じた設計が欠かせません。まず採用すべきはモバイルファーストのアプローチで、最小限の構成からスタートし、必要に応じて機能を追加する仕組みを作ることが効果的です。これにより、スマートフォン向けのデザインを基盤としつつ、タブレットやPCなど異なる種類の端末にも対応できます。また、適切なブレイクポイントを設定することで、画面サイズに応じてレイアウトを自動的に切り替えることが可能となります。さらに、ユーザーインターフェースはシンプルに保ち、複雑な操作を避けることが大切です。直感的に使える設計であれば、device環境が変わってもストレスなく利用できるでしょう。こうした施策を継続的に実施できる体制を整えることで、より多くのユーザーに適したWeb体験を提供することができます。結果として、デザイン性と利便性を両立したサイト運営が実現します。

更新・メンテナンスの考慮

レスポンシブWebデザインを長期的に維持するためには、更新やメンテナンスを考慮した体制づくりが不可欠です。まず、定期的にコンテンツを見直し、最新の情報を反映させることが重要です。更新日を設定して計画的に管理すれば、古い情報が残るリスクを避けられます。さらに、技術の進化に応じてデザインや機能を変更し、必要に応じた修正を加えることで、サイトの魅力を継続して高められます。例えば、新しいブラウザ仕様や表示手法が登場した場合、早めに準備して対応することが大切です。また、運営時にはユーザーからのフィードバックを活用し、実際の利用体験を基に改善作業を行うことも効果的です。担当者にとっては手間がかかりがちですが、適切な管理と定期的な修正を続けることで、安定したサイト維持が可能になります。これらを考慮することで、ユーザーに信頼されるWebサイト運営が実現できるでしょう。

レスポンシブWebデザインの注意点

制作時の注意点

レスポンシブWebデザインを制作する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。まず大切なのは、デバイスごとの表示確認を徹底することです。スマートフォン、タブレット、PCといった端末での見え方を確認し、発生しやすい表示崩れを早期に修正することが求められます。次に、CSSメディアクエリの記述を適切に行い、それぞれの画面幅に応じたスタイルを作成しましょう。これにより、ユーザーがどのデバイスを利用しても快適に閲覧できる仕組みを作ることが可能です。さらに、ユーザーエクスペリエンスを最優先に考え、ナビゲーションの作り方やコンテンツの配置を工夫することが重要です。

画像圧縮の重要性

レスポンシブWebデザインを導入する際、画像圧縮は非常に重要な施策です。画像ファイルが大きいままだとページの読み込み速度が遅くなり、ユーザー体験に悪影響を与える可能性があります。特にモバイルユーザーは通信環境やデータ量の制限があるため、画像を小さく抑え、最適化することでストレスなく閲覧できる環境を提供できます。例えば、JPEGやPNGに加えて、WebPやAIを活用した最新の圧縮技術を取り入れると、最大限の効果を発揮できます。また、圧縮後の数値をチェックし、必要な画質を保ちながら費用をかけずに効率的な改善を行うことが可能です。さらに、ページ速度の向上は検索エンジンからの評価にも直結し、SEOの観点でも強い施策となります。画像圧縮は単なる軽量化ではなく、ユーザー体験とSEOを両立させるために欠かせない対応といえるでしょう。

進化するレスポンシブWebデザインの最前線

レスポンシブデザインとアクセシビリティの統合

レスポンシブデザインは画面サイズに応じた柔軟なレイアウトを提供しますが、同時にアクセシビリティを考慮することで、より多くのユーザーに配慮したWebサイトを実現できます。例えば、スクリーンリーダーを使用する視覚障害者に向けて、見出し構造や代替テキストを正しく設定することが重要です。また、背景色と文字色のコントラスト比を適切に保つことで、色覚に制限があるユーザーでも読みやすくなります。さらに、キーボード操作だけで全てのコンテンツにアクセスできるようにするなど、操作性の向上も欠かせません。これらをレスポンシブデザインと統合することで、スマートフォンやタブレット、PCといった異なるデバイスでも、誰にとっても快適な体験を提供できます。

パフォーマンス最適化と高速化テクニック

レスポンシブWebデザインでは、表示の柔軟性だけでなく、パフォーマンスの最適化と高速化が重要なテーマです。特にモバイルユーザーは通信環境が制限されやすいため、読み込み速度を改善する施策が欠かせません。まず実践したいのが画像圧縮で、WebPなどの次世代フォーマットを活用すれば容量を抑えつつ高画質を維持できます。さらに、キャッシュ戦略を取り入れることで、再訪問時の表示を大幅に高速化できます。最新ブラウザがサポートするHTTP/3やCDNの利用も有効で、グローバルなアクセス環境に強い構成を実現できます。加えて、Lazy Loadを実装すれば、画面に表示される直前まで画像や動画を読み込まないため、初期表示がスムーズになります。これらのテクニックを組み合わせることで、ユーザー体験を向上させ、SEO効果の強化にもつながるのです。高速化は単なる技術的施策ではなく、成果を上げるための戦略的な要素といえるでしょう。

最新技術との連携で進化するレスポンシブサイト

近年のレスポンシブWebデザインは、単に画面サイズに合わせて表示を調整するだけではなく、最新技術との連携によって大きく進化しています。例えば、PWA(プログレッシブウェブアプリ)を導入することで、オフライン利用やプッシュ通知が可能となり、アプリのような体験を提供できます。また、AMP(Accelerated Mobile Pages)を採用すれば、モバイル検索での表示速度を大幅に改善でき、SEO効果にも直結します。さらに、ヘッドレスCMSを活用することで、バックエンドとフロントエンドを分離し、複数のデバイスやチャネルに柔軟にコンテンツを配信する仕組みを構築できます。これらの技術をレスポンシブデザインと組み合わせることで、高速かつインタラクティブなサイト運営が実現し、将来性の高いWeb制作へとつながります。最新トレンドを取り入れた実装は、ユーザー体験の向上だけでなく、競合との差別化にも大きな効果をもたらすでしょう。

よくある質問

-

レスポンシブWebデザインとは? 画面サイズに応じてウェブサイトのレイアウトを自動調整し、PC・タブレット・スマホそれぞれで快適に閲覧できる設計手法です。 -

主なメリットは? ① 利便性の向上

② GoogleによるSEO評価の向上

③ サイト管理の効率化(1つのサイトで対応)などです。 -

デメリットは? 表示速度の低下(画像やCSS・JavaScriptの増加)および、実装のための専門知識が必要な点です。 -

代表的なレイアウト方式は? リキッドレイアウト、フレキシブルレイアウト、グリッドレイアウトの3種類があります。 -

実装に必要な基本要素は? タグの追加、CSSメディアクエリの使用、PC/タブレット/スマホ向けブレイクポイントの設置などです。 -

どんな事例に導入されている? メディアサイト、ECサイト、ポータルサイトなど、多様な業種・業態でレスポンシブ設計が成功し成果を挙げています。 -

実装時に気をつけるポイントは? 表示速度(画像圧縮やコード最適化)、デバイス特性に応じたUI設計、そして更新・メンテナンスのしやすさに注意することが重要です。 -

最新トレンドは? アクセシビリティの統合(スクリーンリーダー対応や色コントラスト、キーボード操作など)、PWAやAMP、ヘッドレスCMSとの連携が進んでいます。